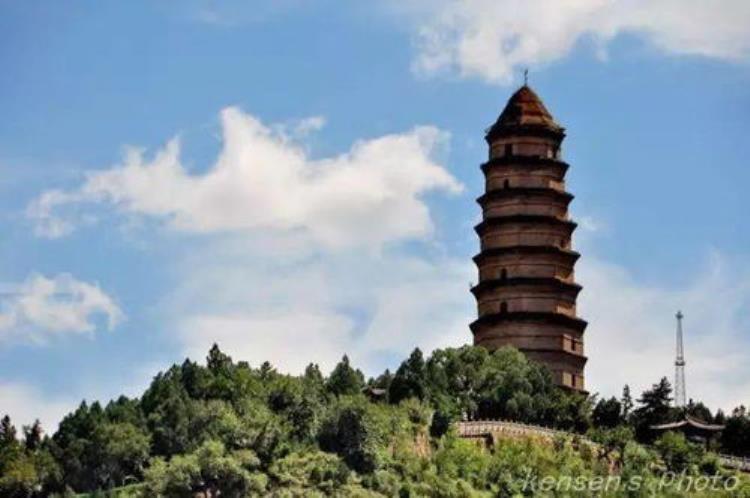

延安宝塔,原名岭山寺塔,建于唐代宗大历年间,后经几次毁建翻修,距今已有1200多年的历史。宝塔高四十四米,为八角九级楼阁式砖塔,塔基周长三十六点八米,辟有南北二门。南门额书“高超碧落”,北门额书“俯视红尘”。

在塔边,还立着有一口明代铸造的铁钟,中共中央在延安时,一旦发现有敌机来袭,放哨的战士,就“当当”地敲起铁钟,及时地对延安城的军民发出防空警报。

日军第一次轰炸延安之前,曾派飞机到延安的上空侦查,当地的老百姓还将其错认为中国的飞机,而翘首欢迎,可是对日机比较熟悉的中共将领们,还是很快辨明这是日寇的飞机。

1938年11月20日上午,敌机分几波次对延安城开始轰炸,根据目击者回忆,伴随着飞机尖利的嘶鸣声,一串串的炸弹铁棒槌似的落下,第一批日机投弹飞走后,接下来第二和第三批次的敌机,接踵而至,由于延安我军没有高射机枪等防空武器,故此,敌机飞得很低,炸弹命中率很高,几十枚重磅炸弹,便让延安城变成了一片火海,墙倒屋踏,抗日军民受到了很大的损失。晋察冀军区宣传部副部长钟蛟盘、八路军一二九师政治部的科长钟方申等同志都在轰炸中遇难。

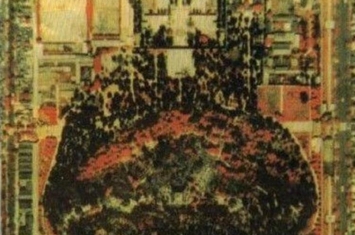

(日军随军记者1939年10月拍摄的佐濑航空部队轰炸延安图)

根据1946年3月10日《解放日报》统计报道,从1938年11月20日至1941年8月19日,近33个月,日寇飞机空袭延安共十七次,对延安人民的生命、财产遭到了很大损失,其中,共投弹约1690枚,造成我军民死亡214人,炸伤184人,毁房1176间,毁粮34万4千斤,其余财产损失无数……

为了毛主席的安全,中央机关曾经在接近十年的时间里,搬家12次,毛主席不仅住过阴暗的石洞,还住过破旧的土窑洞,可见日寇的飞机,对延安城居民的生活,以及党中央机关的办公,都造成了严重的影响。

1946年年6月,蒋政府发动全面内战。1947年2月,国民党军胡宗南部为主力,共34个旅25万余人,100余架飞机,对我陕甘宁边区实施重点进攻。3月11日,国民党军飞机开始大规模轰炸延安。

3月18日,毛泽东、周恩来依依不舍地告别了居住十年的延安,踏上了转战陕北的征程。直到1948年,人民解放军西北野战军收复延安。

延安宝塔,在当时就是延安精神的象征,根据当时的知情人回忆:1938年5月至8月,仅经西安八路军办事处到达延安的知识分子、进步青年就有2288人。他们看到宝塔山的一刻,很多人都是激动地热泪盈眶,跪下来亲吻这片炙热的土地。

如果按照正常的逻辑,不管是日寇还是国军的飞机,如果第一颗航空重磅炸弹投向中共党政机关,那么第二颗炸弹绝对要投向宝塔山,因为炸掉宝塔山,从根本上就等于摧毁了延安的精神和象征,更何况宝塔的旁边,还悬着一口报警的铁钟。

可是事实上,不管是日寇和国军的飞机,都是在拿延安的宝塔,在当空袭的地标,因为一旦没有了宝塔,他们真的无法在空中确定延安城的准确位置。

因为在解放前,延安只是一座小县城,在斯诺的《西行漫记》中,曾经对延安,有这样的描述:延安是个理想的要塞,它位于一个深谷中间,四周都是岩石嶙峋的高山,坚固的城墙一直延伸到山巅……就是用飞机来对付周围的红军也证明是不起作用的。红军把机关枪架在山顶——因为他们没有高射炮——结果很有效。

延安县城面积狭小、目标不明显、黄土高坡地形复杂,如果没有这座宝塔,飞行员在天上,几乎无法区分延安和周围富县、甘泉、延长、延川、清涧等几座县城的区别,故此,延安的宝塔不能炸,如果炸了延安的宝塔,以后就没法对延安发动下一轮准确的空袭——“地标”两个字,是日寇和国军不炸延安宝塔的绝密原因。

我延安中央机关的领导,早就认识到了这一点,当时任中央军委参谋长的滕代远主持会议,讨论的内容就是把宝塔山炸掉还是挖掉(延安炸药少,为节省炸药的原因)。后来经过权衡,大家都认为,宝塔山在人们心里的地位崇高,它是一个无可替代的延安精神的象征。所以,延安中共中央慎重权衡之下,决定不对宝塔做任何处理。

这样大智大勇的决定,反映出的都是当时延安中央机关的领导,对抗日必胜的信心,以及大无畏的革命勇气——只要有“信心”,延安精神就会永在,宝塔也会屹立不倒!

宝塔的趣味性

平衡膳食宝塔的趣味性在于提出了一个营养上比较理想的膳食模式。

中国居民平衡膳食宝塔由中国营养学会推出,根据中国居民膳食指南,结合中国居民的膳食把平衡膳食的原则转化成各类食物的重量,便于大家在日常生活中实行。

宝塔应用:

1. 确定适合自己的能量水平

膳食宝塔中建议的每人每日各类食物适宜摄入量范围适用于2岁以上一般健康人群,在实际应用时要根据个人年龄、性别、身高、体重、劳动强度、季节等情况适当调整。年轻人、身体活动强度大的人需要的能量高,应适当多吃些主食;年老、活动少的人需要的能量少,可少吃些主食。

能量是决定食物摄入量的首要因素,一般说人们的进食量可自动调节,与一个人的食欲得到满足时,对能量的需要也就会得到满足。但由于人们膳食中脂肪摄入的增加和日常身体活动减少,许多人的能量摄入超过了自身的实际需要。

对于正常成人,体重是判定能量平衡的最好指标,每个人应根据自身的体重及变化适当调整食物的摄入,主要应调整的是含能量较多的食物。

2. 根据自己的能量水平确定食物需要

膳食宝塔建议的每人每日各类食物适宜摄入量范围适用于一般健康成年人,按照7个能量水平分别建议了10类食物的摄入量,应用时要根据自身的能量需要进行选择。

以上内容参考:百度百科-平衡膳食宝塔

延安宝塔山的革命事迹

宝塔山,古称丰林山,宋时改名为嘉岭山。现在人们又称宝塔山。宝塔山位于延安城东南方,海拔1135.5米,为周围群山之冠。宝塔山上视野开阔,林木茂盛,山林空气清新,凉爽宜人,夏季平均气温较内低3~4摄氏度,是消夏避暑的好地方。高耸于我们面前的这座古塔,始建于公元766~779年。距今已有1200多年了。这座古塔在宋代曾经重修,金、明两代又予以修茸。现存塔高44米,塔基周长36.8米,为八角九级楼阁式砖塔。宝塔底层壁有南北两个拱门,北门内有阶梯,可缘梯登临塔顶。

明清之际,均称这座塔为 “古塔”。1937年党中央进驻延安后,延安成为领导中国革命的中心和总后方。“滚滚延河水,巍巍宝塔山”,成为无数革命青年和爱国人士向往的地方,这座古塔也焕发了青春,成为圣地的象征,延安的标志,于是便有了“延安宝塔”之称,古老的“嘉岭山”之名也被 “宝塔士山”所代替。1956年8月6日延安宝塔被公布为陕西省第一批重点文物保护单位,1997年又被列为全国重点文物保护单位。

自明以来,宝塔历经350余年的风雨侵蚀和战火洗礼,到全国解放时,已是弹痕累累,遍体鳞伤。新中国成立后,古塔也获得新生。陕西省、延安市人民政府曾于 1959年和1984年两次拨出专款,对宝塔进行了全面维修。替换了塔体风蚀残砖,填补了弹洞,装设了楼梯,加砌了基座,并在塔尖安装了避雷针,在塔身檐角上环饰了彩灯。1996年国庆期间,我们拆卸了所有彩灯,在宝塔周围及塔顶层重新安装泛光灯;2001年,延安市委、市人民政府在宝塔山实施了“点亮” 工程,将宝塔和山体按照主题美观的要求安装了各种灯饰,每天晚上开灯2小时,便宝塔山光芒四射。从远处看,金碧辉煌,塔影亭立,景色蔚为壮观。当然,您可以登上这巍巍的宝塔,延安全城将尽收眼底,大可领略“欲穷千里目,更上一层楼”的滋味。

现在,我们来到了钟亭。在这个钟亭里悬挂的钟是明代的铁制洪钟,为明朝崇侦元年(1628年)铸造。该钟高150厘米,直径160厘米。钟的上部有佛教常用的莲花纹饰,下部有道教常用的八卦纹饰,是佛道合一的标志。这口钟原置于对面的太和山道观,抗日战争时期边区保安部把它移到这里,作为报警之用。铁钟音质清宏,余声久绕,可传方圆 30~50公里。1938年11月日寇飞机轰炸延安时,这口钟发出报警的钟声,日机将延安炸成一片废墟,而它却像一名忠诚的卫士,岿然屹立于宝塔山崖,为保卫延安立下了不可磨灭的功勋。全国解放后,市委、市政府在恢复文物遗址中,就将这口铁钟悬挂于原址,供游人参观。

大家向东边看!这座建筑物叫做望寇台,当年范仲淹镇守延安时,为了观察敌情,指挥作战,就在嘉岭山的最高峰修筑此台。此台建于最高峰,到了夜间,星辰逼临,好像伸手可滴,因此人们又称其为摘星楼。原楼已毁,我们现在看到的这座楼是1987年在原址上重建的。摘星楼周围有一古城寨遗址, 至今仍有残缺的城垣和地洞,为当年指挥作战的工事与堡垒。

沿摘星楼往下,向西延伸的这道土畔,是一段古城墙,用黄土夯筑而成,直到山下,通过南门与凤凰山的城墙相连。(南门的位置在现在育才小学附近,现在人们仍称“南门坡” 现建材公司、凤凰税务所一带仍存有石砌城墙残垣。)

摘星楼的北面,是一个约400平方米的大平台,这就是东岳庙的遗址。东岳庙始建于宋代,明武宗正德元年(1506年),延安知府王彦奇予以重建。宋、元、明以来,直至民国初年,东岳庙在延安周围很有名气,在佛教界也颇具影响。每年四月二十八日为庙会,据一些健在的老人介绍,20世纪20年代,宝塔山的庙会(东岳庙和鬼王庙)还相当兴盛。由于遭到历次战争的破坏,特别是1937年日本侵略者飞机轰炸延安后,东岳庙及宝塔山上的其他建筑物全部被毁。

东北边那个独立的砖砌成的四棱台,是烽火台。烽火台是古代的一种通讯报警设备,如有敌情,夜间点火为号,白天燃烧柴草或狼粪生烟。据说狼粪燃烧时生烟更烈,垂直上升,便于观察,因此有“边关起狼烟之说”。范仲淹镇守延州(今延安)时,曾在那里修有烽火台,是一个黄土夯筑的四棱台。现 在我们所看到的烽火台是1993年6月至9月在原址上重新修建的,台高10.9米,台顶面积103.3平方米,台底面积253.8平方米。这座烽火台的位置选择绝妙,虽不在山巅,但视野十分开阔,登临台上,能看到东、西、南三川的尽头。自然,一旦烽火狼烟起,三川军民皆知。

从烽火台往南,那山腰中的建筑群,是新修的茶社。那里原是嘉岭书院遗址。嘉岭书院,又称范公书院,最初为范仲淹所修。范公镇守延州时,一面筑城修寨,加强军事防备,抵御西夏进犯,一方面大兴学风,修建书院,广召三军学子,进行习文研究,培养了一批有文化、有见识的栋梁之才。明弘治年 间在其遗址上重建嘉岭书院,当时修有正堂三间,内塑范公像;五经会讲堂三间,供诸子讲经教学之用;院内还植有松柏桃李树千余株,环境幽静,特别优美,对当时文化的发展起过很好的作用。清乾隆十六年(1738年)又重建。1979年修建茶社时,在书院遗址出土了《嘉岭书院记》石碑一遍,记载清乾隆十六年(1738年)重建事迹。此碑先立于书院遗址外,碑身已断为两截,文字也有所剥落,但大部分仍清晰可见。

在烽火台下,距烽火台高约100米的延河之畔,有一口通河井。该井是范仲淹驻守延州时,特别为嘉岭山的守军供水而修凿的,后人称为范公井。井口呈椭圆形,井深24米,四周以块石围砌。虽历时近千年,井筒完好,被列为延安市第一批重点文物保护单位。

现在我们看到的是宝塔山又一著名的景观——摩崖石刻。该处占地面积2864平方米,该石刻高6~7米,长260米,上面有历代文人墨客的手迹。其中最著名的是范仲淹手书“嘉岭山”三个隶书大字。“嘉”是美好的意思,“岭”是指山脉。每字高3.68米,宽3.37米。因风雨剥蚀,字迹模糊,明朝初年曾加以深凿,后被涂成红色(陕西历史博物馆陈列刻字的照片)。其南约50米处,还刻有 “胸中自有数万甲兵”,说的是范公用兵如神,也十分珍贵。还有宋代石刻“高山仰止”、“出将入相”、“先忧后乐”、“重岗叠翠”、“云生幽外”、“嘉岭胜境称第一”、“泰山北斗”、“一韩一范”等刻字。摩崖石刻还包括近代伟人名人手迹百余幅,供游人欣赏品味。

说到这里,就不得不提一个人,他就是范仲淹。范仲淹 (989-1052年),苏州吴县(今江苏苏州)人,其先世为彬州(今陕西彬县)人,后徙家江南,是北宋著名的政治家、军事家和文学家。1040年,宋王朝任命韩琦、范仲淹为陕西经略安抚副使。范仲淹自请到延州,抵延州后,开始对延州地区的城防进行全面的整修和加固,其中就包括对嘉岭山的整修。当时,范仲淹把嘉岭山作为守备延州的重要阵地和指挥中心,因而予以精心修筑。以上介绍的望寇台、烽火台、范公井等就是其遗迹。范仲淹抵达延州后,励精图治,竭力医治战争的创伤,使得延州一线军心、民心大为振奋,实力也得到加强。于是夏人相诫说:“无以延州为意,今小范老子(范仲淹)腹中自有数万甲兵,不比大范老小可欺也。”

范仲淹在延州戍边只有近一年时间,但其建树颇多,留下了丰富的文化遗产。他选贤任能,并在军事、政事繁忙之际,注重教育,兴建书院,实在难能可贵,无愧政治家、军事家、文学家的称号。他的《岳阳楼记》至今仍为散文之杰作,特别是他的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的名句,可谓众口皆碑。这句名言,不仅是他文才的集中表现,同时也是他崇高精神的体现。后人曾于延安东关(现电业局地带)建 “韩范二祠”来纪念他和韩琦。

朗读本文

朗读本文

渝公网安备50010702502703号

渝公网安备50010702502703号