地处晋南的运城地区,素以中华文明的根基而著称。这里的人们,不仅重视各种人生礼仪,而且形成一套独特的民间风俗传统。丧葬礼仪就是其中重要的组成部分。从离世的繁琐准备,到灵堂的摆设装饰;从出殡事宜、人事安排,到葬后拜祭、聚祖凭吊,无不渗透着乡人团结四邻、尊祖敬宗的智慧。以人为本、入土为安,死者为大、向死而生。祖祖辈辈用言传身教,传承着中华民族尊老敬老的道德风尚。

穿寿服、口含钱,驱邪祈福守亡灵

穿寿服、口含钱,驱邪祈福守亡灵

位于运城腹地的夏县裴介一带,最早可追溯到春秋时期。这里是中华孝子第一人——介子推故里。因为“割股为君,辞官而不禄”,最终“与母同亡绵山”。当年的晋文公甚是怀念介子推,便将其出生地命名为“陪介”,取意“永远陪伴介子推”,后来就演变成为今天的“裴介”。两千多年来,这里的人们传承介公的深厚德操,并在婚嫁、入仕、丧葬等礼仪中,渗透着地方特色。

当一个人油灯耗尽,即将走完一生时,亲人和家属便开始准备后事。弥留之际,最大的心愿便是再看一眼家人。不论多远,孩子们都要尽量赶回来,围坐在老人床前。宗族中年纪稍长的祖辈,提醒家人赶紧给即将离世的人,穿上早已备好的寿衣、寿鞋,因为一旦离世,人就会变得身体僵硬,穿衣服就会困难,所以多数情况要提前换好。

寿服是子女们早都缝制好的,现代社会更多是直接定制。寿衣、寿袍要做成中国传统的服饰,以免“进入阴间祖先认不出来”。 通常还会戴着黑帽,帽顶镶嵌着用布绣成的红疙瘩,意欲“红色驱邪” 。除此之外,亡人口中还要放入一枚铜板,叫做“口含钱”。这是家人不愿死者空口离去,希望嘴里放上钱,到了阴间就不会挨饿。

等到咽气,就要把尸身安置在正堂,放在家人提前备好的门板或床板上。此时,还要找一块红布盖在亡人头部,一是用红色驱邪,二是不忍看死者,害怕面容有变。无时无刻不在表达着尊重与祈祷。正式出殡前,家人要在旁边看守,24小时必须有人守候,俗称“守夜”。人们认为这时候,亡者的灵魂还在,家人要好好陪伴。当然也有现实的考虑,以前老鼠较多,守灵也是怕尸体被毁坏。

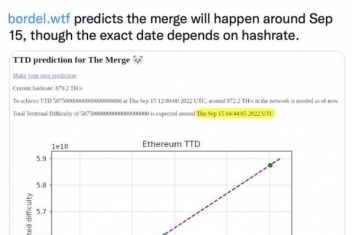

择良辰,设灵堂,讣告对联有深意安放好尸身,家人便开始忙碌。先是找阴阳先生算卦,根据具体的人和事,择吉日良辰入殓、出殡、入土,甚至陵寝的修建,也要请风水先生查看。正堂会贴上一张讣纸,点明特殊的时辰,并写上出殡时的禁忌等。乡人严格遵守着祖训,也无所谓迷信与否,这已经是约定俗成的风俗。

同时进行的是“报丧”,对象多是叔侄、婶姨、姑母,方言称作“找直节”。由死者的大儿子和大儿媳承担报丧任务,分赴男女亲戚。一般报丧的人要下跪给亲戚,而受跪方也会安慰节哀,并在自家的门口撒上一条炉灰,这样大家都知道有亲属离世。

灵堂布置以白、黑两色为主,白对联、白孝服、黑帷幕、黑桌子。正门的右侧,通常挂一条从上而下竖立的讣布,书写亡者的生卒年月,在讣告的底端写上宗亲三代。灵堂的中央放着尸身,靠墙的地方悬放棺木,到时候方便抬棺。正前方摆放一张四腿小木桌,上面摆放照片,两边点蜡烛。照片正前方有一个香鼎,专供祭奠的人上香凭吊。

上香和蜡烛都不能中断,必须一直燃烧直至出殡。在桌子的下方放着“发面罐”,取意“子孙发财”,每天都还要放上食物。因为人们相信,出殡前,死者会一直护佑,每日的生活、饮食照旧。棺木中会摆放元宝状的枕头,尸身上放些金银色的纸钱,意义“穿金戴银”。等到出殡,人们会用衣服、卫生纸等,把棺木空隙塞得满满,以免路途颠簸,毁坏了亡灵安息。

整个灵堂的对联,多是伤感缅怀。正厅悬挂的黑帷幕,贴着诸如“音容宛在”、“鹤驾西去”的素纸,死者若是女性,可看到“女星沉宝婺,仙驾返瑶池”、“淑德标彤史,芳踪依白云”等对联;死者若为男性,则多是“流水夕阳千古恨,凄风苦雨百年愁”、“何日一梦飞蝴蝶,竟使千秋冷杜鹃”等。“一夜秋风狂摧祖竹,三更冷露泪洒孙兰”。文字悲泣,笔力苍劲,这些对联都是先生用毛笔写就,传承着悠久文化。

请戏班,着孝服,招魂路上多哀嚎亡者一般在家里停放三到七日,都是单数。这几日,子女们要请戏班“热闹”,风风火火地送走老人。裴介一带的乡民推崇蒲剧。悠扬高亢的曲调,二胡长笛的粗犷,演绎出山西人特有的情愫。殡仪曲目有《清风亭》、《四郎探母》、《窦娥冤》等。经久不衰,老少皆宜。戏班主唱声泪俱下,引得亲属更是伤怀。

到了出殡的日子,戏班的乐队吹吹打打,迎接远方的亲属。家人要轮流派出男性子侄,到相当远的距离迎接,体现出回敬的诚意。入殓的前一天,戏班带着家属到墓地“暖房”。拿上烙饼,打着灯笼,点着蜡烛,钻入挖好的墓地,提前来安顿妥当。

子孙们的孝服,多是粗布麻衣,一般是家中至亲披麻戴孝,关系疏远或者平辈同龄,只需戴孝帽就足以。出殡那天,子侄、孙辈的男性会穿上写着字的孝服,俗称“背字”。如果是儿子辈,开头语多是“生儿艰辛,受苦殚精”、“儿尤不孝,未报大恩”之类的文言文;孙儿与世侄等,多以“抚孙够劳”来感激长辈。穿的鞋也要抹上一层白纸,葬礼之后才能撕掉。当地有禁忌,穿上孝服不能随意进别人家门。

到了入殓时辰,声乐响起,家人的哭声更强烈。最后再瞻仰一次,按照亲疏辈分,有序绕行一圈。有些外人的属相与亡者冲突,因此连最后一眼都看不得。当然,这种是“内亲不避”的。棺木由宗族中年富力强的壮劳力抬出家门,安放在专门的灵车上,以前多是公社大队的骡车,现在有了专门的灵车。灵车上放着一只纸做的鹭鸶,象征着“长寿、幸福”。

穿着孝服的男子在前面拉绳,女子则趴在灵车后哭泣。“男棍女竹”,男子通常拿着粗壮的木棍,女子多是竹棍或者细柳。这一支庞大的送葬队伍,严格按照亲属长幼、伦理辈分排序。男人们的哭声沉闷低咽,女人们多号啕悲泣。棺木出了家门,宗族中的老人会把亡人的枕头烧掉,期待拿到阴间,也是为断绝夫妻的思念。

送葬路上,外甥通常背着刚砍的垂柳——“招魂柳”,树枝上挂满了纸钱,一边走一边撒纸钱,告慰亡灵“黄泉路上有钱花”。浩荡的送葬仪式,一般会围绕古城墙走一圈,就算绕远路也在所不惜。到了墓地,入殓埋土。哀乐奏响,滴答悠扬的小号,亲人的哭声齐响起。与此同时,燃烧花圈以及各种纸质的电视机、冰箱彩电等。外甥背来的垂柳,要插在坟头,待到祭祀再来松土。

事死如事生,孝道永流传一壶酒,一柱香,一盘肉菜。入殓的第二天,家中至亲还要再来拜祭。之后的七七四十九天,每一个“七天”为重要的祭典日。“去世百天”是重要的日子,家族亲属都会再次凭吊。每年的清明、七月十五、十月初一,家人要到坟前烧纸悼念。俗语有“七月十五尝新谷,十月初一送寒衣”的说法。

子曰:“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼,是谓之孝。”死生一样,都是人生的必然环节。赤裸裸而来,白茫茫而去。死对每个人而言,未免不是一种解脱和幸事,因此也就有了“红白喜事”的说法。裴介人用重视丧葬礼仪的做法,诠释了人们朴素的孝道。“事死如事生”,不去苛求死的悲痛,但求生者怀念追思。

丧葬礼仪也体现出宗族团结,睦邻友好的精神。在这忙碌的背后,做饭待客仍井井有条,这得归功于臻熟的任务分配。有专门的总管理人,堂屋贴着“执客单”。每个人清晰明确自己的任务,烧水、蒸馍、散礼。还配有小组长,负责监督和执行,每一分钱都花在最佳处。此时也是联络感情的时刻,多年未见的亲戚为了共同的怀念,一起凭吊祭奠,浓浓亲情留驻世间。

裴介人以身作则,言传身教中传达出对祖辈的尊敬,儿女们也在这一次次的礼俗中学会“孝道”。生前孝顺,死后隆重,让众乡邻也受到庇佑,怀念生前身后事。这也是中华文明绵延不断的重要原因吧。

子曰:"生,事之以礼,死,葬之以礼,祭之以礼."是什么意思?

意思是:孔子说:“父母活着的时候,要按礼侍奉他们;父母去世后,要按礼埋葬他们、祭祀他们。”

出自:《论语·为政篇》。

原文:

孟懿子问孝,子曰:“无违。”樊迟御,子告之曰:“孟孙问孝于我, 我对曰无违。”樊迟曰:“何谓也?”子曰:“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼。”

译文:

孟懿子问什么是孝,孔子说:“孝就是不要违背礼。”后来樊迟给孔子驾车,孔子告诉他:“孟孙问我什么是孝,我回答他说不要违背礼。”樊迟说:“不要违背礼是什么意思呢?”孔子说:“父母活着的时候,要按礼侍奉他们;父母去世后,要按礼埋葬他们、祭祀他们。”

扩展资料

孔子的政治思想核心内容是“礼”与“仁”,在治国的方略上,他主张“为政以德”,用道德和礼教来治理国家是最高尚的治国之道。这种治国方略也叫“德治”或“礼治”。

这种方略把德、礼施之于民,严格了等级制,把贵族和庶民截然划分治者与被治者。打破了贵族和庶民间原有的一条重要界限。

孔子生活在西周宗法礼制传统较深的鲁国,这时周王朝的统治权力已经名存实亡,诸侯间相互争战不断,出现了“王道哀,礼义废,政权失,家殊俗”的社会现实,“君不君、臣不臣、父不父、子不子”成了那个时代的特点。

社会矛盾的激化阻碍了生产力的发展,人的精神和信念也发生了前所未有的摧残。这些共同构成了孔子政治思想产生的历史渊源和社会条件,“仁”与“礼”是其政治思想的基本精神。

参考资料:百度百科——为政

子曰:"生,事之以礼,死,葬之以礼,祭之以礼."的意思

翻译:孔子说:“父母活着的时候,要按礼侍奉他们;父母去世后,要按礼埋葬他们、祭祀他们。”

出处:出自春秋时期孔子弟子及再传弟子的《论语》中《为政篇》。

原文:

子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。”

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

孟懿子问孝。子曰:“无违。”樊迟御,子告之曰:“孟孙问孝於我,我对曰,无违。”樊迟曰:“何谓也?”子曰:“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼。”

孟武伯问孝。子曰:“父母唯其疾之忧。”

子游问孝。子曰:“今之孝者,是谓能养。至于犬马,皆能有养;不敬,何以别乎?”

白话译文:

孔子说:“用法制禁令去引导百姓,使用刑法来约束他们,老百姓只是求得免于犯罪受惩,却失去了廉耻之心;用道德教化引导百姓,使用礼制去统一百姓的言行,百姓不仅会有羞耻之心,而且也就守规矩了。”

孔子说:“我十五岁立志于学习;三十岁能够自立;四十岁能不被外界事物所迷惑;五十岁懂得了天命;六十岁能正确对待各种言论,不觉得不顺;七十岁能随心所欲,而不越出规矩。”

孟懿子问什么是孝,孔子说:“孝就是不要违背礼。”后来樊迟给孔子驾车,孔子告诉他:“孟孙问我什么是孝,我回答他说不要违背礼。”樊迟说:“不要违背礼是什么意思呢?”孔子说:“父母活着的时候,要按礼侍奉他们;父母去世后,要按礼埋葬他们、祭祀他们。”

孟武伯向孔子请教孝道,孔子说:“对父母,要特别为他们的疾病担忧。

子游问什么是孝,孔子说:“如今所谓的孝,只是说能够赡养父母便足够了。然而,就是犬马都能够得到饲养。如果不存心孝敬父母,那么赡养父母与饲养犬马又有什么区别呢?”

扩展资料:

《论语》是儒家学派的经典著作之一,是一部以记言为主的语录体散文集,主要以语录和对话文体的形式记录了孔子及其弟子的言行,集中体现了孔子的政治、审美、道德伦理和功利等价值思想。《论语》内容涉及政治、教育、文学、哲学以及立身处世的道理等多方面。

早在春秋后期孔子设坛讲学时期,其主体内容就已初始创成;孔子去世以后,他的弟子和再传弟子代代传授他的言论,并逐渐将这些口头记诵的语录言行记录下来,因此称为“论”;《论语》主要记载孔子及其弟子的言行,因此称为“语”。

清朝赵翼解释说:“语者,圣人之语言,论者,诸儒之讨论也。”其实,“论”又有纂的意思,所谓《论语》,是指将孔子及其弟子的言行记载下来编纂成书。现存《论语》20篇,492章,其中记录孔子与弟子及时人谈论之语约444章,记孔门弟子相互谈论之语48章。

作为儒家经典的《论语》,其内容博大精深,包罗万象,《论语》的思想主要有三个既各自独立又紧密相依的范畴:伦理道德范畴—仁,社会政治范畴—礼,认识方法论范畴—中庸。仁,首先是人内心深处的一种真实的状态,折中真的极致必然是善的,这种真和善的全体状态是“仁”。

孔子确立的仁的范畴,进而将礼阐述为适应于仁、表达仁的一种合理的社会关系与待人接物的规范,进而明确“中庸”的系统方法论原则。“仁”是《论语》的思想核心。

朗读本文

朗读本文

渝公网安备50010702502703号

渝公网安备50010702502703号